Sejarah Awal Pendidikan Pesantren di Indonesia – Pendidikan pesantren merupakan salah satu sistem pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memiliki peranan penting dalam membentuk karakter dan tradisi keilmuan umat Islam. Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan agama, tetapi juga menjadi pusat dakwah, sosial, dan kebudayaan yang tumbuh seiring perkembangan Islam di Nusantara. Untuk memahami peran besar pesantren pada masa kini, penting untuk menelusuri sejarah awal kemunculannya di Indonesia.

Pengertian dan Makna Pesantren

Secara etimologis, istilah “pesantren” berasal dari kata dasar santri yang berarti murid atau pelajar agama Islam. Dengan tambahan awalan “pe-” dan akhiran “-an”, kata tersebut bermakna tempat tinggal para santri. Pesantren dapat diartikan sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional yang di dalamnya terdapat kiai sebagai pengasuh, para santri sebagai peserta didik, serta pondok atau asrama sebagai tempat tinggal dan belajar.

Dalam tradisi pendidikan Islam di Indonesia, pesantren menjadi wadah bagi proses pembelajaran yang menekankan ilmu-ilmu agama, seperti Al-Qur’an, hadits, fiqih, tauhid, bahasa Arab, dan akhlak. Sistem pembelajarannya bersifat khas dan turun-temurun, menggunakan metode sorogan, bandongan, dan wetonan, di mana santri belajar langsung dari kiai atau ustaz dengan kitab kuning sebagai sumber utama.

Asal-usul dan Cikal Bakal Pesantren di Indonesia

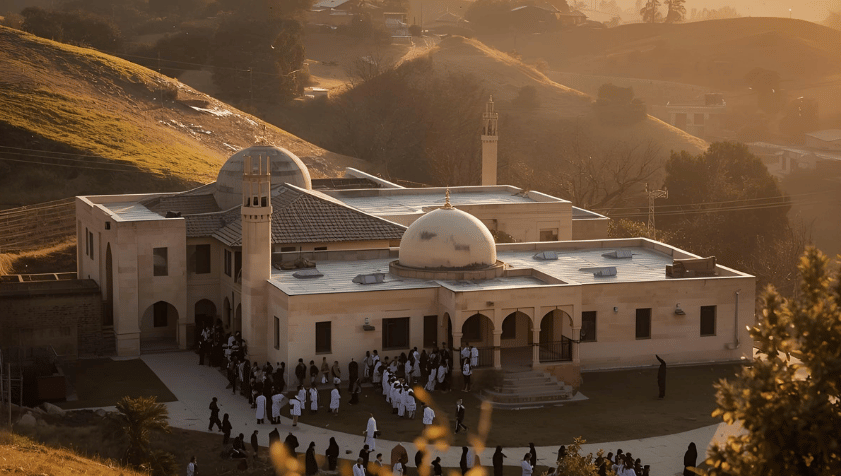

Jejak awal pesantren di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari masuknya Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 hingga 14 Masehi. Pada masa itu, para ulama dan pendakwah yang datang ke Indonesia mulai mendirikan tempat-tempat pengajaran agama sebagai pusat dakwah. Awalnya, kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah-rumah ulama atau di surau dan langgar kecil. Seiring waktu, karena semakin banyak murid yang datang dari daerah jauh, para ulama membangun tempat tinggal sederhana untuk para santri. Dari sinilah muncul sistem pendidikan berasrama yang kemudian dikenal sebagai pesantren.

Salah satu tokoh penting yang dianggap sebagai pelopor sistem pendidikan pesantren adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim atau dikenal juga dengan Sunan Gresik. Beliau mendirikan tempat belajar agama di Gresik, Jawa Timur, yang menjadi cikal bakal pesantren pertama di Indonesia. Metode yang digunakan saat itu sangat sederhana namun efektif, yaitu mengajarkan dasar-dasar Islam melalui pengajian rutin dan bimbingan langsung kepada murid.

Penerus perjuangannya, Sunan Ampel atau Raden Rahmat, kemudian mendirikan Pondok Pesantren Ampel Denta di Surabaya pada abad ke-15. Pesantren ini berkembang pesat dan menjadi pusat pendidikan Islam terkemuka di Jawa Timur. Dari pesantren Ampel inilah banyak lahir ulama besar yang kelak menyebarkan Islam ke berbagai daerah, seperti Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga. Mereka tidak hanya berdakwah, tetapi juga mendirikan pesantren-pesantren baru di wilayah masing-masing, sehingga sistem pendidikan ini meluas ke seluruh Nusantara.

Perkembangan Pesantren di Masa Kerajaan Islam

Pada masa berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Demak, Kesultanan Banten, dan Kerajaan Mataram Islam, pesantren mulai mendapat dukungan dari para raja dan bangsawan. Dukungan tersebut berupa bantuan tanah wakaf, perlindungan politik, hingga penyediaan fasilitas belajar. Pesantren pun berkembang menjadi pusat pembinaan masyarakat dan penyebaran ajaran Islam yang damai dan berakhlak.

Pada masa ini, pesantren juga menjadi tempat kaderisasi ulama dan pemimpin masyarakat. Para santri yang telah menimba ilmu kemudian kembali ke daerah asal untuk mengajar dan mendirikan pesantren baru. Dengan cara ini, jaringan pesantren terbentuk dan menjadi kekuatan sosial yang berpengaruh di masyarakat Muslim Indonesia.

Pesantren di Masa Penjajahan

Ketika bangsa Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda, pesantren menghadapi masa sulit. Pemerintah kolonial berusaha membatasi aktivitas pendidikan Islam melalui kebijakan-kebijakan yang diskriminatif, seperti Wilde School Ordonantie atau Ordonansi Sekolah Liar. Namun, pesantren justru menjadi benteng pertahanan moral dan spiritual bangsa. Banyak kiai dan santri yang terlibat langsung dalam perjuangan melawan penjajahan.

Tokoh-tokoh pesantren seperti KH Hasyim Asy’ari dari Tebuireng dan KH Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah menjadi pelopor gerakan kebangkitan nasional melalui pendidikan Islam. Mereka menanamkan semangat cinta tanah air dan nilai-nilai perjuangan dalam kurikulum pesantren. Hal ini menjadikan pesantren bukan hanya lembaga keagamaan, tetapi juga pusat perjuangan kemerdekaan.

Transformasi Pesantren di Era Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, posisi pesantren semakin kuat. Pemerintah mengakui perannya sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Pesantren mulai beradaptasi dengan zaman dengan menggabungkan kurikulum pendidikan agama dan pendidikan umum.

Pesantren modern seperti Gontor di Ponorogo dan Tebuireng di Jombang menjadi pelopor dalam mengembangkan sistem pendidikan yang lebih terbuka dan terstruktur. Mereka mengajarkan bahasa asing, ilmu pengetahuan umum, serta keterampilan sosial agar santri siap menghadapi tantangan dunia modern. Meski begitu, nilai-nilai dasar pesantren seperti keikhlasan, kemandirian, dan kedisiplinan tetap dipertahankan.

Sistem Pendidikan dan Kehidupan di Pesantren Awal

Ciri khas pesantren sejak dahulu adalah sistem asrama. Para santri tinggal bersama dalam satu lingkungan pondok di bawah pengawasan langsung kiai. Hubungan antara kiai dan santri tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga spiritual. Kiai dianggap sebagai teladan hidup yang memberikan contoh nyata tentang akhlak dan keikhlasan dalam beragama.

Metode pengajaran yang digunakan antara lain:

- Sorogan, yaitu santri membaca kitab secara individual di hadapan kiai.

- Bandongan atau Wetonan, yaitu kiai membaca dan menjelaskan kitab kepada sekelompok santri.

- Halaqah dan Musyawarah, yaitu diskusi antar santri untuk mendalami makna kitab dan memperkuat pemahaman.

Kurikulum pesantren klasik berfokus pada ilmu-ilmu agama seperti tafsir, hadits, fiqih, ushul fiqih, nahwu, sharaf, dan tasawuf. Kitab-kitab yang dipelajari adalah karya ulama terdahulu yang berbahasa Arab, dikenal dengan istilah kitab kuning.

Dari sisi pembiayaan, pesantren pada masa awal hidup secara mandiri. Biaya operasional berasal dari swadaya masyarakat, hasil pertanian pondok, serta infak dan sedekah. Sistem kemandirian ini menjadikan pesantren tangguh dan tidak bergantung pada kekuasaan luar.

Peran Sosial dan Budaya Pesantren

Selain menjadi pusat pendidikan agama, pesantren juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan budaya. Pesantren aktif dalam kegiatan masyarakat seperti pengajian, penyuluhan, dan kegiatan sosial. Kiai sering menjadi rujukan dalam menyelesaikan persoalan masyarakat, baik dalam bidang agama maupun sosial kemasyarakatan.

Pesantren juga menjadi tempat persemaian budaya Islam Nusantara yang ramah, toleran, dan cinta damai. Nilai-nilai ini menjadikan Islam di Indonesia tumbuh dengan wajah moderat dan harmonis dengan budaya lokal. Tradisi seperti tahlilan, manaqiban, dan peringatan maulid Nabi adalah contoh akulturasi budaya pesantren dengan masyarakat setempat.

Pesantren di Era Modern

Memasuki era globalisasi dan digital, pesantren terus bertransformasi tanpa meninggalkan jati dirinya. Banyak pesantren kini membuka lembaga pendidikan formal seperti madrasah, sekolah, hingga universitas. Beberapa bahkan sudah memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pembelajaran, seperti e-learning dan media digital dakwah.

Pesantren modern juga berperan dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya berilmu agama, tetapi juga memiliki kemampuan akademik dan keterampilan hidup. Santri kini tidak lagi identik hanya dengan penghafal kitab, melainkan juga menjadi wirausahawan, akademisi, dan profesional di berbagai bidang.

Kesimpulan

Sejarah awal pendidikan pesantren di Indonesia menunjukkan bahwa lembaga ini lahir dari kebutuhan masyarakat akan pendidikan Islam yang menyeluruh. Dimulai dari tempat belajar sederhana di masa Walisongo, pesantren berkembang menjadi sistem pendidikan yang kokoh dan berpengaruh besar dalam perjalanan bangsa Indonesia.

Pesantren bukan sekadar tempat belajar agama, tetapi juga pusat pembentukan karakter, moral, dan kepemimpinan. Perjalanan panjang pesantren dari masa ke masa membuktikan kemampuannya beradaptasi terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman yang menjadi dasar pendiriannya. Hingga kini, pesantren tetap menjadi pilar penting dalam membangun generasi beriman, berilmu, dan berakhlak mulia di Indonesia.

Referensi

- Tirto.id, “Pengertian dan Sejarah Pesantren di Indonesia”.

- Detik.com, “Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia yang Berdiri Sejak Abad 14”.

- Nahdliyin.com, “Sejarah Pesantren dari Masa ke Masa”.

- Kementerian Agama RI, “Pesantren: Dulu, Kini, dan Mendatang”.

- PrenadaMedia.com, “Sejarah Kelahiran Pondok Pesantren di Indonesia”.

- Jurnal Pendidikan Islam, “Asal Usul dan Perkembangan Pesantren di Indonesia”.

- Almasoem.sch.id, “Sejarah Pesantren Modern di Indonesia”.

- Wikipedia Bahasa Indonesia, “Pesantren”.